配信中の番組

第1回 心電図のグレーゾーン プレミアム対象

-

- 2020/01/15(水)公開

- 19分26秒

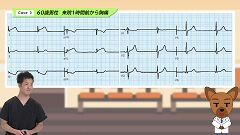

胸痛患者の心電図を手にしたとき、30秒以内に次のアクションを決めましょう! 白黒はっきりしている心電図、すなわちST上昇のある、なしがすぐさまわかる心電図であれば、すぐ決めることができます。 しかし、臨床では、ST上昇ありかなしかを判読できず困る心電図があふれています。その「迷う」心電図で、どうやって異常をハンティングするのか。 今回は、Case0からCase2までの3症例の心電図を判読していきます。STEMIなのか、そうでないのか?そして次へつなげるアクションは?

第2回 心電図を3次元化する裏技 プレミアム対象

-

- 2020/02/05(水)公開

- 18分0秒

「連続した誘導でSTの上昇」が見られたらSTEMI!と誰もが反射的に判読できます。そう、心電図でも解剖学的でも連続していれば、そんなに悩むことはありません。 もともと立体である心臓を平面の心電図に落とし込んでいることが、心電図を判読しにくくしている原因の1つです。それではどうすればいいのでしょうか?そうです。心電図を立体的にもどしてやることです。 そのために必要なものは「紙コップ」と「ペン」だけ。この2つを用意してこの動画をご覧ください! 平面的な心電図がだんだん立体的にイメージングされて、心電図を読むのが楽しくなってきますよ。

第3回 ミラーイメージ使えていますか? プレミアム対象

-

- 2020/02/26(水)公開

- 14分3秒

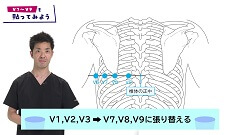

心電図の対側誘導でのST低下、すなわちミラーイメージをどこまでハンティングできていますか。 ミラーイメージは心筋梗塞を示唆する重要な所見。今回は下壁梗塞、後壁梗塞のミラーイメージを確認していきましょう。 後壁梗塞のミラーイメージを見つけたら、後壁誘導のV7~V9誘導を確認!そのやり方についても増井伸高先生が解説します。

第4回 STEMIとSTEmimic プレミアム対象

-

- 2020/03/18(水)公開

- 30分41秒

一見ST上昇に見えて実はSTEMIではない“擬態”ST上昇心電図。これを擬態(mimic)STEMIを略して、STEmimicと命名。このSTEmimicを心電図でハンティングできるようになれば、オーバートリアージも減り、コールされる循環器医も、コールする非専門医も、みんなハッピーになります。 今回は、STEmimicの中で早期再分極やStrain Patternについて解説します。 でも、STEmimicに見えて、実はSTEMIということもあるので、しっかりと確認してください。

第5回 脚ブロックの虚血判断 解説編 プレミアム対象

-

- 2020/04/08(水)公開

- 17分47秒

今回は脚ブロックにについて解説します。 心電図のST変化、実は脚ブロックの影響かもしれません。 脚ブロックの心電図では、右脚か左脚かによって、評価の方法が異なります。 右脚と左脚の違いは、細かい病態生理は抜きにして、パターン認識で判断できるようになりましょう。 そして、右脚か左脚かがわかれば、虚血判断です。 とくに難しい、左脚ブロックの判断に方法について、フローチャートにて解説します。 これで、左脚ブロックの心電図での判断に迷うことは少なくなるはず! 脚ブロックの虚血判断は臨床の場では必須項目なので、正しくマスターしましょう!

第6回 左脚ブロックの虚血判断 実践編 プレミアム対象

-

- 2020/04/29(水)公開

- 13分29秒

今回は左脚ブロック心電図特集です! 実際の臨床で、左脚ブロックだということがわかったところで、その先どう判読すればいいのか、なかなか学ぶ機会がありません。 そこで千本ノックのごとく、左脚ブロック心電図を増井伸高先生が次々と出していきます。それを受けてどんどん読んでいきましょう!そうすれば、左脚ブロックの心電図が来ても、慌てることなく読影できるようになりますよ。

第7回 右脚ブロックの虚血判断 プレミアム対象

-

- 2020/06/03(水)公開

- 16分52秒

今回は右脚ブロック心電図特集!前回の左脚ブロック心電図の千本ノック!と同様に、右脚ブロックの心電図をどんどん読んでいきましょう!右脚ブロックの心電図を読むコツをしっかりとお教えします。脚ブロックに惑わされることなく、通常通りSTEMIをハンティングしていくことが重要です。そして右脚ブロックならではのポイントをしっかりと確認しましょう。

第8回 陰性T波の鑑別とアクション プレミアム対象

-

- 2020/07/01(水)公開

- 25分43秒

陰性T波で考えられる鑑別診断は大きく3つ!それらをどのように鑑別し、次につなげるアクションは? 見分けるポイントとコツをしっかりと増井伸高先生がお教えします。 そして、最後に、虚血判断できない場合の対応について、今一度考えてみましょう。 まずは、本当に判断できないのか?まずは、このシリーズで学んだことをしっかりと確認してみましょう!そこれまでできなかった判断ができるようになっているはずです。さらには日米欧のガイドラインも参考にし、心電図判読から現場でできるアクションまでをしっかりと身に付けてください。

評価一覧

関連シリーズ

-

Dr.増井の血ガスハンティング(全10回) 2023/01/19(木)~

大人気のDr.増井のハンティングシリーズ第4弾!今回は血ガスをハンティング!

血ガスは、採血ついでにオーダーでき、数分で結果が出る迅速で簡便な検査。 しかし、そうであるがゆえに、目的があいまいだったり、病態評価、マネジメントに十分活用されていないケースが少なくありません。 この番組では、たくさんの血ガス結果を提示します。血ガスの評価にはさまざまな方法がありますが、あくまで実臨床に即してシンプルかつ実践的に読み解きます。Dr.増井オリジナルのティップスも満載。 もちろん、評価だけではありません。その評価から次のアクションにつなげるのが、ハンティングスタイル! この番組を見た後には、血ガスの数値を見た瞬間にアクションが取れるようになるはずです。 さあ、血ガスハンティングに出かけましょう!

※この番組は中外医学社から刊行されている増井伸高先生の書籍「POCTハンター 血ガス・電解質・Cr・hCG×非専門医」を映像化したものです。書籍を読んで当番組を見ていただいたり、当番組を見て書籍を読んでいただければ、理解が深まります。 ぜひ書籍を片手に番組をご覧ください。

書籍の詳細は

第1回 代謝性アシドーシスPart1:ショックバイタルの35歳男性

第2回 代謝性アシドーシスpart2:倦怠感・食欲不振の56歳男性

第3回 代謝性アシドーシスpart3:倦怠感が強く重症感のある60歳男性

第4回 代謝性アシドーシスpart4:意識障害の79歳女性

第5回 代謝性アシドーシスpart5:カフェイン大量摂取の52歳女性

第6回 代謝性アシドーシスpart6:頻回の下痢と倦怠感の41歳女性

第7回 代謝性アルカローシス:頻回の嘔吐・下痢と脱力の38歳女性

第8回 呼吸性アシドーシスpart1:咳嗽のCOPD既往 84歳女性

第9回 呼吸性アシドーシスpart2:呼吸苦の 心疾患既往72歳男性

第10回 呼吸性アシドーシスpart3:呼吸苦の83歳男性 -

Dr.増井の骨折ハンティング(全10回) 2022/02/09(水)~

心電図ハンティングで人気のDr.増井による新番組!今シリーズでは「骨折」をハンティングします!

骨折に関して非整形外科医に求められるのは、治療ではなく、診断と初期対応です。 明らかな骨折であれば、迷うことなく対応できるでしょう。しかし、臨床現場では、骨折線が微妙、レントゲンでは見えない骨折などのケースに日常的に遭遇します。 こうした微妙な骨折の場合、診断に必要なのは骨折線の「イメージ」。 検査前に予想骨折線を引くことで、微妙な骨折が見えるようになるのです。あとはそれぞれの骨折タイプごとに初期対応をあらかじめ把握しておけば、骨折患者のマネジメントができるようになります。

この番組ではさまざまタイプの骨折が出てきます。まずはそれらの骨折線を「イメージ」し、骨折を診断して、アクションを決めていきます。 番組を見終わるころには、あらゆる骨折に驚くほどスムーズに対処できるようになるはずです。 さあ、骨折ハンティングに出かけましょう!

この番組は中外医学社から刊行されている増井伸高先生の書籍「骨折ハンター レントゲン×非整形外科医」を映像化したものです。書籍を読んで当番組を見ていただいたり、当番組を見て書籍を読んでいただければ、理解が深まります。 ぜひ書籍を片手に番組をご覧ください。

書籍の詳細は

第1回 腰痛

第2回 股関節痛 Part1

第3回 股関節痛Part2

第4回 膝痛Part1

第5回 膝痛Part2

第6回 足関節痛

第7回 肩関節痛

第8回 肘関節痛 Part1

第9回 肘関節痛 Part2

第10回 手関節痛 -

Dr.増井の心電図ハンティング2 失神・不整脈編(全10回) 2021/05/12(水)~

大人気の「Dr.増井の心電図ハンティング」の第2弾!今シリーズでは失神心電図をハンティング。 失神心電図は非循環器医にとって、苦手な心電図といえるのではないでしょうか。不整脈では見るべきところが多すぎて、確定診断が容易ではないからです。 でも、実際のところ、非循環器医が不整脈診断を網羅する必要はありません。マネジメントに必要な情報を読み取り、目の前の患者に対するアクションを決めることができればいいのです。そのために必要なルーチンワークや鉄則を基に、失神心電図での対応コツを札幌東徳洲会病院の救急センター部長である増井伸高先生がしっかりとお教えします。 番組では12症例の心電図が出てきます。その心電図をあなたが手に取ったと思って、アクションを決めていきましょう。この番組を見た後には失神心電図に自信をもって対応ができるようになるはずです。

さあ、心電図ハンティングに出かけましょう!

この番組は増井伸高先生の著書である中外医学社「 」を映像化したものです。

書籍の詳細は から

第1回 不整脈心電図のルーチンワーク

第2回 P 波が繋がっているから大丈夫?

第3回 その心電図はレッドカード?

第4回 ルーチンワークの必要性

第5回 右脳系心電図

第6回 同じ心電図でも目的でアクションが変わる

第7回 失神評価に心エコーは必要?

第8回 自動測定を信じてもOK?

第9回 wide QRSで非循環器医ができること

第10回 所見のない失神心電図 -

総合内科専門医試験オールスターレクチャー 循環器(全8回) 2021/02/03(水)~

総合内科専門医試験対策レクチャーの決定版登場!総合内科専門医試験の受験者が一番苦労するのは、自分の専門外の最新トピックス。そこでこのシリーズでは、CareNeTV等で評価の高い内科各領域のトップクラスの専門医11名を招聘。各科専門医の視点で“出そうなトピック”を抽出し、1講義約20分で丁寧に解説します。キャッチアップが大変な近年のガイドラインの改訂や新規薬剤をしっかりカバー。2022年のアップデート情報を追加し、今年の試験対策としても万全です。

循環器については、慶應義塾大学循環器内科の香坂俊先生がレクチャーをします。薬剤とカテーテルインターベンションのどちらも進歩がめざましい循環器。心電図で疾患を素早く見極めるだけでなく、適切な治療を選ぶ力が問われます。

第1回 イントロダクション

第2回 急性冠症候群

第3回 安定狭心症

第4回 末梢動脈疾患・大動脈疾患

第5回 不整脈と心電図(1)

第6回 不整脈と心電図(2)

第7回 心不全・心筋症

第8回 アップデート2022 -

Dr.香坂のすぐ行動できる心電図 ECG for the Action!(全12回) 2015/03/25(水)~

あのDr.香坂が帰ってきた!今回は循環器疾患の診断に不可欠な心電図について動画でレクチャーします。 心電図の目的は波形を読み取って、今心臓に何が起こっているかを把握することです。 波形が現れる根拠を知ることで次へのアクションにつなげることができます。 本番組は、「Dr.香坂のすぐ行動できる心電図 ECG for the Action!」というタイトルのとおり、香坂俊先生のこだわりである、「読める」だけでなく次のアクションにつなげることに徹底フォーカス。 心電図に使われるか、使いこなすかはあなた次第です!!

第1回 左室肥大の真実

第2回 縁の下の力持ち 心房の心電図変化

第3回 脚ブロックを使いこなすには

第4回 外科医と内科医の心電図

第5回 心電図の本丸 STの上昇

第6回 ST低下はどこまで信用できる?

第7回 上室性頻拍(1) 心房粗動から紐解く不整脈へのアプローチ

第8回 上室性頻拍(2) 本当に必要か?AVRTとAVNRTの鑑別

第9回 なぜ心室から来る不整脈は怖いのか?VTとVFへの対応

第10回 5分で語る心房細動のエッセンス

第11回 心電図最後の山場 QT部分

第12回 声に出して読みたい心電図 -

出直し看護塾-心電図と不整脈の基礎-(全4回) 2010/02/05(金)~

「心電図が読めるようになったら…」これは多くの看護師が思っていることでしょう。 しかし、実際に波形を読もうと思ってもなかなか読めないもの。しかし、基本事項さえおさえてしまえば、看護師でも心電図をみながら心臓の動きをイメージできるようになります。 心電図の判読をするときは、リズム、心拍数、P派の有無、QRSの幅など、いくつかのポイントがあります。このポイントをおさえておくと、心電図にぐっと親近感がわき、看護師の心電図アレルギーをきっと解消できるはず!心電図がわかれば、患者の痛みや苦しみも理解できるようになり、その結果、看護の質の向上に繋がるのです。

本番組はDVDも好評発売中! 詳しくは

第1回 心電図のここがわかれば楽しくなる!

第2回 弱点克服!上室性心電図のツボ

第3回 弱点克服!心室性心電図の急所

第4回 急変対応、ここが判れば慌てない! -

もう迷わない!好きになる心電図(全8回) 2005/11/11(金)~

今までと違った角度から心電図にアプローチし、「心電図の細かいところはとりあえず後回し! まず大事なところを押さえるには」という視点から解説します。心電図が苦手あるいは自信がないという先生方に、臨床で必要なスキルを最短距離で身に付けていただけるプログラムです。苦手な理由は、正常の基準があいまいでわからない、たとえ診断できたとしても何を治療すべきで何を放置すべきなのか対処の仕方に迷う、などなど。このような話題から「いかに開き直って心電図を見るか」の極意を山下武志先生が伝授します。さらには苦手意識を感じる先生方も多い12誘導心電図の読み方も詳しく解説。これであなたも心電図が好きになる!

本番組はDVDも好評発売中! 詳しくはこちら→ 、

第1回 まず、心電図の心構え!

第2回 心拍数が遅かったら?

第3回 モニター心電図編・心拍数が速かったら?(1)

第4回 モニター心電図編・心拍数が速かったら?(2)

第5回 12誘導心電図編・総論

第6回 12誘導心電図編・異常QRS

第7回 12誘導心電図編・ST部分とT波

第8回 不整脈evidence

さあ、心電図ハンティングに出かけましょう。

この番組は中外医学社から刊行されている増井伸高先生の書籍「心電図ハンター 心電図×非循環器医 1 胸痛/虚血編」を映像化したものです。書籍を読んで当番組を見ていただいたり、当番組を見て書籍を読んでいただければ、理解が深まります。 ぜひ書籍を片手に番組をご覧ください。

書籍の詳細はこちらから